يصعب الحديث عن رجل أهّلته ثقافته كما أهله جهده وقلمه دون الرجوع إلى المعين الذي اغترف منه نمير العلم، وسر الآداب، وفصيح الكلام، وعذب البيان. فكان واحدا من الذين غردوا على ذاك الفنن، وأبحروا في عالم النبوات الغنيٌ بالمبدعين والعاشقين الذين اكتووا بنار المحبة وباعوا جماجمهم لرب العزة.

والمسلم القرآني أو المسلم الكامل هو ذلك الإنسان الذي عمل فيه القرآن عمله، وصاغه وفق قيمه، فراح ينتج من وحي الاخلاص، والهام المحبة، وفيض الوجدان، شيئاً كتلك الخيوط الحريريّة التي تنتجها فراشة الشرانق الجميلة.

والقرآن اذا حل نفساً استوقد فيها مصباحه، وظهر فيها صلاحه، وذاب في غمرات وجده، وسكرات حبه، واحترقت في داخله كل اخلاط الوجود الظلامي لتندفع بعدها ومعها دفعات النور أرسالاً أرسالا مثل ما نرى في شاسة النوّار التي لا تضيء إلا بعد أن تحترق، وهي من النوار كالقلب من الإنسان لا يجيء منه شيء حتى يستحيل بما لابسه موجوداً آخر بألوان أخرى.

وبذلك لا يكون المسلم مشكاةً فيها شمعة بل شمعة كبيرة في مشكاة الوجود. وهذا القرآن كأنه عصا الله السحريّة لا تمتد إلى شيء إلا جعلت فيه شيئاً منها وما كانت عصا موسى(ع) إلا بعضاً من الحقيقة القرآنية العظمى

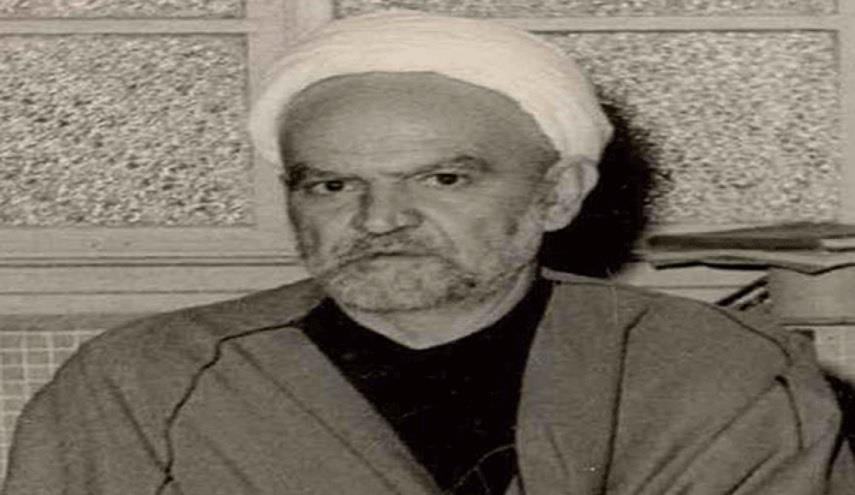

من هذا الوجود النير والنجم المضيء والقبس المشع والتاريخ المجيد،نطل على رجل نذر نفسه لله وقضى جهاداً في سبيله عالماً ومعلماً وأمراً وناهياً وواعظاً ومرشداً وكاتبا وناشرا، إنه العلامة الكبير الشيخ محمد جواد مغنية الذي خطف الأضواء في حقبة من الزمان كان فيها معنا كالضوء من الضوء والذراع من العضد. وكان لصرير قلمه صداً أقوى من زئير الأسد ولرعفة ريشته ندى مدداً بعد مدد.

والعلامة مغنية كان أمة في رجل زاهداً في دنياه، عظيماً في عطاياه، ما طرق باباً من أبواب العلم إلا وجلّاه. فأخذ من نفائسه، وأزكى من غرائسه، وراح ينشر علينا في كل يوم قطرأ من غيثه وومضة من قبسه.

فإذا نظرت إلى بداية حياته في أيام الفقر أفزعك هول ما صب عليه من الإبتلاء حتى خلته مؤهلا لرئاسة القديسين وكأنه معني بالحديث المأثور عن أئمة الهدى بلسان الإمام موسى بن جعفر(ع) “إن الله إذا أحب عبده غتّه بالبلاء غتاً”.

والسر في هذه النكبة لرجال الله أنهم أدبوا انفسهم بأسرار الأولياء، وامتنعوا عن طريق الذلة، وابتعدوا عن مرابع الشهرة، وعاشو أحلاس بيوتهم، وزوايا صوامعهم وكان لسان حالهم:

رضيت بوحدتي وقمعت نفسي *** فطابت انستي وطفا السرور

وأدبني الزمان فلا أبالي *** بأني لا أُزار ولا أزور

ولست بسائلٍ ما عشت يوماً *** أسار الجند أم ركب الأمير

وظل العلامة مغنية مغذّاً بسيره إلى الله حيث قطع الحبائل بالدنيا وعلائقها،وعشق الوحدة وصار أنيس ربه ورفيق كتبه. حتى كتب فأشبع، وضرب فأوجع، وعلّم فأمتع. وبقي متألقاً في تفسيره متأنقاً في تدبيجه، ممتعاً في تطريزه، مرتباً في تحفيزه.

عُين رئيساً للقضاء فكان “كالوضع الخاص لموضوعٍ له خاص” لأنه كان وحده المؤهل لتلك الرئاسة لما يحمل من علم وفهم وموضوعية وحيادية ونزاهة. وظل يمسك بميزان القضاء، يمنع السياسيين من التدخل حتى ملوّه، فلا هو يشرب قهوة، ولا يقبل رشوة، ولا يحيد عن الحق ولا يحيد الحق عنه. ومن كيد الزمان أن أُنتقم منه فعُزل، ووُضع بالتصرف لعدله وحقانيته. وبدل أن يغضب ويشتم ويرجو من يعيده إلى سدة الرئاسة بالاعتراف لنعمته السياسية، والمحاباة في مقاضاته، فرح وارتاح من عبء العدل وثقله على الناس. وتوجه إلى صناعة الكتابة فكان ابن بجدتها وقطب رحاها. فذاع صيت ذلك القلم الرعوف، والصدر العطوف. ذاك أن العالم الإسلامي بكل علمائه ومدارسه وكتّابه اقتربوا منه واقترب منهم واحتفوا به واحتفى بهم وغدا مضرب المثل بالنزاهة لأنه رفض المناصب إلا بالحق وأن لا شيئ من هذا يساوي نعله البالي إلا أن يقيم حقاً ويزهق باطلاً.

وتحول العلامة مغنية في النصف الثاني من القرن الماضي إلى علمٍ ومرجعٍ ومفكرٍ فلم يغب عن أكثر المؤتمرات الإسلامية من طنجه إلى جاكرتا كاتباً ومحاوراً في الفقه والأصول والعقيدة والأخلاق والتاريخ والتفسير فغدا ملء عين الزمن، دليلاً على الله، رحيماً بالأمة، مدافعاً عن مصالح العباد، مندفعاً في محاربة الفساد، مردداً قول إمامه علي(ع):”اللهم إنك تعلم انه ليس الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنقيم الحق في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك”. وكان علامتنا الجليل شوكة في عين الاستكبار العالمي الذي حرص على وأد أي تجربة إسلامية ترسخ العقيدة في عقل الإنسان، وتنبت بذرة القوة في قلبه، والشجاعة في ذاته، وتحدد له طريقه في الحياة، وترسم له منهجاً متكاملاً في مسيره، وما يجب أن يكون عليه من موقف إزاء الأحداث الجارية.

لقد كان عالماً بالأوضاع الأليمة التي تعيشها الأمة، وما يقتضي من عمل نحو التغيير والإصلاح والبناء، وما يستوجب من تنظيم الطاقات وتكثيفها وتوحيدها ضد المرجفين والمنافقين الذين استطابوا الإنزواء والإنعزال والمبالغة في البعد والإنفصال عن واقع الأمة بغية النجاة من الأهوال، وكذلك في مواجهة الأعداء وعلى رأسهم العدو الصهيوني الذي يحتاج الأمر للقضاء عليه ذهنية جهادية مقاومة، وعلى وحدة الموقف والكلمة والسلاح في أصدق تعبير وأخلص مجاهدة. وكم رغبت البعثات الدبلوماسية الدولية في صيده فأبى إباء العزيز، وظل على السمت السوي، والسبيل المرضي، وهذه كتبه الستون شاهدٌ حي على الأثر الكبير الذي تركه علامتنا في تنضيج الإنسان المسلم وتنميته فكرياً وثقافياً وفقهياً، خصوصاً أنها عكست مصير الإنسان في هذه المنطقة، وقضايا المجتمع، واقتربت من الانشغالات والموضوعات الإنسانية التي لم تجد لها إلا القليل من العلماء المتنورين من يُعنى بها.

لقد نزل محمد جواد مغنية على حاكمية منهج يقوم على النظر والبرهان في صورة الإفاضة والإشراق، للون من المعاني يتجاوز الشرح والتفسير والإشارات والتنبيهات، إلى إرساء حركة فكرية تمضي في صيرورة دائمة ومشتعلة لنبش التراث والتنقيب فيه من حيث المادة والمحتوى واليقينيات والمظنونات وأكثر المسائل عناية واهتماماً، بشكل يمهد لإلقاء الضوء على المنهجيات في الاتجاهات والمدارس القديمة وما خرج منها، وما يجب أن يُرمى إليه لادراك المشكلات والأزمات المتصلة بالتفكير اليومي الفقهي والوعي الاجتماعي، والوجود الانساني في العصر الحديث.

في مدار تاريخه العلمي الطويل والشاق هناك إصرار من قبله على الحفر والسبر في ميدان الكلمة والكلام فأضاف قيمة ذاتية وموضوعية في إثبات ما يؤسس له من اتجاه فكري ومن رؤية علمية. سيظل علامتنا الجليل والزاهد المقدس علماً خافقاً ونوراً ساطعاً وأستاذاً رائداً ومرجعاً كبيراً نعود إليه ونلوذ به كلما احتجنا إلى العلم النقي والموقف القوي.

وليس بالمستطاع الحديث عن علامتنا الكبير إلا وأن نذكر زهوه بالتواضع وأنسه في مسائل العلم والنقاش فيه حتى لقد كان يتمنى لو دخل الجنة أن يكون له فيها مكتبة عامرة يقرأ ويكتب لعصافيرها1.

- 1. المصدر: جريدة السفير 24 آذار 2009 الموافق له 27ربيع الأول 1430 السنة 35 العدد 11252 ص 6.