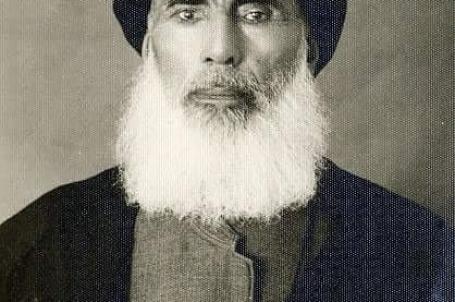

لم يكن الإمام عبد الحسين شرف الدين إنساناً عابراً في دنيا التشيع والإسلام، ولم يكن تالياً إنساناً مقفلاً ومعزولاً في دائرة الكتب والنظريات العلمية والدراسية. ولم يكن ثالثاً بلا رؤية وبلا مشروع.

وإنما الحق، والحق يقال أنه كان شخصاً استثنائياً جاء في لحظة زمنية حاسمة في تاريخ المذهب الإمامي وفي تاريخ المنطقة العربية –وتحديداً لبنان– التي كانت تضج بالأحداث، والتحولات السياسية والاجتماعية الخطيرة.

ما يجب التنبيه إليه بداية أن شخصية الإمام شرف الدين مشبعة بالموروثات الشيعية الكلاسيكية التي بلورت نمط ثقافته وكونت فكره وعقله العملي والعلمي على حد سواء.

وبالأدبيات الإسلامية الشمولية التي حسمت طبيعية التوجهات والرؤى ذات العلاقة بالأبعاد الوحدوية بين المذاهب الإسلامية وبالموقف من الأديان السماوية وأتباعها. وأخيراً بالمؤثرات السياسية والاجتماعية التي كان لها الفعل القوي في حركته ودوره على الساحة الداخلية اللبنانية وارتباطها بالقضايا العربية التي كان أبرزها الاستقلال عن الاحتلال الأجنبي وتحقيق وحدة الأمة العربية بكل مكوناتها الدينية والسياسية والحضارية إلى ذلك كان الإمام عبد الحسين شرف الدين يتمتع بحصافة سياسية ملفتة، وحس اجتماعي مرهف، ورؤية مستقبلية مميزة، مكنته من أن يتبوء هذه المرتبة الدينية والاجتماعية والسياسية، ويحظى بالثقة الشعبية التي راهنت عليه في تأكيد هوية المذهب الشيعي وفي تشكيل الإطار السياسي للطائفة في بلد مثل لبنان تتوزعه طوائف وأديان ومذاهب متنوعة.

فقد كان الإمام شرف الدين يرمي إلى بناء القالب الشيعي المتميز عن بقية المذاهب الإسلامية والمسيحية التي أخذت شكلها القانوني والاجتماعي والسياسي منذ منتصف القرن التاسع عشر وتكرس بشكل ملحوظ مع الإنتداب الفرنسي للبنان، مستفيداً من الأجواء والمناخات التي أشاعها الفرنسيون على المستويين السياسي والقانوني.

ويظهر ذلك بوضوح مع السياسة التي انتهجها الإمام مع الفرنسيين حيث انتقل من موقع الرفض والمقاومة إلى حالة المهادنة الحذرة من أجل كسب المزيد من النقاط لصالح الشيعة في لبنان.

ويصح في هذا الخصوص أن يقال ان الإمام شرف الدين من خلال سياسة المساكنة التي اتبعها مع الفرنسيين كان يضع اللبنة الأولى لإنشاء الطائفة الشيعية التي كان يريد لها ان تتمتع بالاستقلال والشخصية الخاصة بعد ما كانت لسنوات طوال في مرمى نيران الإهمال والحرمان والعزل والحصار والتجويع والتكفير الذي مارسه العثمانيون ضد أتباع أهل البيت، حتى أصبح الشيعة بلا حضور وبلا دور ولا يملكون أدنى فرصة للتعبير عن أنفسهم ومعتقداتهم وثقافتهم بحرية معقولة.

هذا الوضع المأساوي الذي عاشه الشيعة في لبنان كان له تأثير كبير في براغماتية الإمام شرف الدين التي شاهدناه مع الفرنسيين، فلم يكن الإمام يتوقع ربما فرصة أفضل من هذه الفرصة لإعادة الاعتبار والهوية للشيعة حتى ولو تتطلب الأمر بعض التنازلات التكتيكية وغير المبدئية التي من شأنها أن تخفف عن الشيعة الآلام والمصاعب والعوائق أمام بروزهم الحضاري ودورهم السياسي وخصوصاً في ظرف تشكيل دولة جديدة اسمها لبنان.

ولئن كان هناك بعض المآخذ من قبل العديد من العلماء في جبل عامل على طبيعة اجتهاداته السياسية وفهمه للأوضاع والتطورات التي كانت ناشئة في تلك الفترة،إلا أن ذلك لا ينفي وحدة الأهداف التي عمل الإمام والعلماء على حد سواء من أجل تحقيقها. ولا يبعد أن يكون ذلك نابعاً من الفروقات الحادة بين الإمام وبين بقية العلماء في وعي الظروف السياسية وكيفية التعامل معها.

ومما يجدر الإشارة إليه أيضاً إلى أن أحد أسباب التباينات بين الإمام وبعض العلماء في الموقف السياسي يعود إلى غياب الثقافة السياسية عند أغلب علماء جبل عامل الذين كانوا بفعل الظروف التي كانت محيطة بهم وتواجدهم في أماكن نائية وبعيدة عن الأحداث السياسية يفتقرون إلى المعطيات السياسية الواقعية التي على أساسها يمكن البناء عليها.

وهذا بخلاف ما كان عليه الإمام شرف الدين الذي كان محيطاً بالأجواء السياسية وتفاصيلها، الأمر الذي مكنّه أن يدخل أتون اللعبة السياسية واغتنام الفرص المتاحة لتحقيق مصالح طائفته ومطامحها في أن تحتل موقعاً اجتماعياًً وسياسياً قوياً بين الطوائف اللبنانية الأخرى.

ومهما يكن من أمر تلك الفروقات فإن الإمام شرف الدين جهد بكل قوته ورمى بكل ثقله في تحقيق إنجاز بناء الوحدة الشيعية المستقلة في لبنان وبلورة الشخصية الشيعية التي تحمل مفاهيم أهل البيت (ع).

وكان الإمام بمقتضى رياسته للطائفة ونظراً للتطورات السياسية والمتغيرات الاجتماعية المتسارعة التي فرضت نفسها بقوة على الإمام ومنهجه في العمل، كان راغباً بإحداث نقلة نوعية في العلوم والمعارف لدى أبناء طائفته المحرومين من العلم حيث كانت الأمية عند الشيعة تقارب 90% وهي النسبة الأعلى إذا ما قارنّاها بالأمية لدى بقية الطوائف اللبنانية الأخرى.

فقد كان الإمام راغباً بالانخراط بمشروع تحديثي يبدأ من إنشاء مدرسة نموذجية من النمط الحديث حيث يتم الاستعانة بكافة الوسائل التقنية الجديدة والأساليب والطرق الحديثة في التعليم والخروج بالتالي عن المدارس التقليدية التي كانت سائدة في تلك الفترة. فالإمام أراد بشخصه أن يكون مفتاح الإصلاح والتجديد الذي يدخل الشيعة إلى عالم التطور والتقدم ولم يكن يريد أن يسجل عليه أيضاً أنه قاوم رياح العصر ملتزماً الحفاظ على المناهج التقليدية والأفكار والطرق الموروثة عن الأجداد والسلف.

إن من يقرأ تلك الفترة التاريخية يدرك مدى أهمية مشروع الإمام ببناء مدرسة عصرية. فهي على المستوى الشخصي كانت حلماً طالما واجهته الصعوبات والعوائق لانجازها. أما على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني. فالمدرسة كانت تمثل خروجاً عن المألوف الاجتماعي وتحدياً لواقع طائفة في غاية التعقيد، وهي أيضاً بمثابة إنجاز سياسي لكونها أحد مظاهر الاستقلال المؤسسي للطائفة وعنصر من عناصر قوة المرجعية الشيعية في مواجهة الزعامات الشيعية التقليدية. مضافاً إلى ذلك فإن مشروع المدرسة هو واجب ديني يمنح أبناء عاملة العلم الحديث مقترناً بالفضائل والقيم الإسلامية، حيث الحاجة تصبح ماسة إذا ما علمنا خطورة المدارس الأجنبية النامية والمتزايدة التي كانت تحارب الدين وتروج للفساد والإنحراف.

ولم يقتصر مشروع الإمام على بناء المدرسة الجعفرية للفتيان وإنما استكمل ذلك بإنشاء مدرسة الزهراء للفتيات وقام بتأسيس كشافة الإمام الصادق وغيرها من النشاطات والمساهمات التي كان لها الأثر الكبير على طريق بناء مؤسسات الطائفة.

وإذا كان الإمام شرف الدين قد بذل كل طاقة وجهد من أجل أن تحتل الطائفة الشيعية في لبنان المكانة المرموقة والدور الطبيعي بين بقية الطوائف، فإنه لم يحصر جهوده في هذا الإطار فقط، ولم يكن يهتم بالمذهب دون الإنفتاح على بقية المذاهب الإسلامية. وبتفحص سريع لكتاباته ولحركته نتبين أن الإمام كان حريصاً جداً على التقريب بين المذاهب الإسلامية وكان ينادي دوماً بالاتحاد بين المسلمين ويندد بالفرقة والتكفير،ويدعو إلى الحوار دون أن يضطر فريق عن التنازل عن أفكاره ومعتقداته طالما أنها في إطار الاجتهادات الفقهية والفكرية التي تغني الإسلام وترفذه بالنظريات المتنوعة الضرورية. وعلى خلاف ما يعتقده البعض فإن كتاب المراجعات وغيرها من الكتب الكلامية نشأت وقامت على فكرة الحوار فقد كان الإمام يرى أن الحوار أفضل وسيلة للتواصل والتفاهم وهذا ما لا يستدعي من المتحاورين إخفاء الفروقات المذهبية وتمويه الخلافات، بل يتطلب جرأة وشجاعة عالية للاعتراف بها كاملة، وإعلانها جهاراً شرط الابتعاد عن العصبيات والمجابهات التي تحرك الغرائز والاحقاد.

وكان الإمام ينطلق في ذلك كله من إرث فكري يدعو إلى الوحدة الإسلامية والتآلف والاخوة بين المسلمين، ويرتكز إلى الأجواء التي سادت في المدن العلمية المقدسة في العراق ودعوات رجال الدين وفتاوى المراجع الداعية إلى الاتحاد بين السنة والشيعة، ولعل دراسته في الأزهر الشريف وتتلمذه على أساتذتها الكبار ومنهم شيخ الأزهر سليم البشري قد ساعد إلى حد كبير في تعميق فكرة التقارب بين المذاهب الإسلامية بل إنه ساهم أيضاً لدى علماء الأزهر إلى جعل المذهب الجعفري على قدم المساواة مع المذاهب الإسلامية السنية الأربعة وهذا ما كان متعذراَ في السابق نظراً لطبيعة الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية التي لم تكن لتعترف بالمذهب الشيعي على الإطلاق.

وهذا ويمكن أن نشير ختاماً إلى أن الإمام كان واحداً من الأشخاص الذين بادروا وعملوا على تعزيز روابط الألفة والمحبة بين جميع الطوائف المسيحية في لبنان.

وهو بذلك برهن على نحو عملي أهمية التواصل والتفاعل مع بقية الأديان من اجل بناء وطن يكون فيه الجميع تحت سقف القانون وفي حمى العدالة والمساواة1.

- 1. المصدر: جريدة النهار، الأحد6/3/2005، السنة:72، العدد: 22239.